II) L’énergie photovoltaïque

Le soleil est à la base de la plupart des énergies, en effet c’est grâce à lui que les plantes peuvent pousser, par la suite créer du pétrole, du charbon…

Il rayonne sur la Terre une puissance moyenne de 340 Watt par mètre carré (avec un maximum 1KW/m²) soit 16.1015 kWh par an. Du fait de sa nature et de sa puissance très variable à la surface de la Terre en un point donné, il est difficile d'exploiter ou de stocker l'énergie solaire sans la transformer au préalable. Pour cela, on utilise l'effet de serre, les fours solaires, les chauffe-eau solaire…etc. Dans ce genre de montage, l’énergie solaire sert à chauffer un gaz ou un liquide, qui est ensuite stocké ou distribué. Il existe aussi un autre moyen d’utiliser l’énergie solaire : la transformer en courant électrique, on parle de photopiles ou de dispositifs photovoltaïques.

Ce sont ces derniers que nous allons étudier.

1) Principes de fonctionnement.

A) Le principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

Les cellules photovoltaïques ou photopiles sont fabriquées, comme les transistors ou les puces des ordinateurs, à partir de matériaux semi-conducteurs.

Ces matériaux ont des propriétés de conduction électrique intermédiaire entre celles des métaux et des isolants. Ils sont en effet composés de ceux couches de silicium :

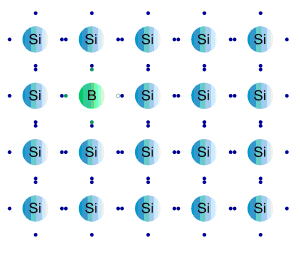

- l’une de type positif P, avec un défaut d’électrons ou un excès de trous. On obtient cet excès de trous en lui incorporant des atomes de bore, celui-ci comporte en effet un électron de moins que l’atome de silicium.

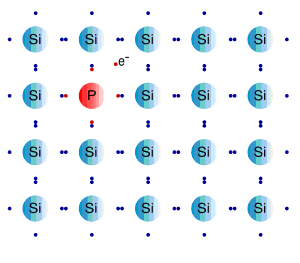

- l’autre de type négatif N, avec un excès d’électrons. Cet excès est quant à lui obtenu en incorporant des atomes de phosphore, comportant un électron de plus que l’atome de silicium.

Lorsqu'on met ces deux couches en contact (de manière à ce qu'il puisse y avoir conduction), on créé une jonction PN, qui doit permettre le passage des électrons entre les deux plaques. Cependant, la jonction est calculée de manière à ce que le courant ne puisse pas s'établir seul : il faut qu'il y ait un apport d'énergie.

C’est à ce moment qu’intervient le soleil, en effet c’est l’énergie de ces photons qui va exciter un électron de la couche N et va l’arracher de sa structure électronique. Cet électron, entraîné dans le champ électrique de la jonction, va rejoindre la couche P et ainsi créer une différence de potentiel captée par deux électrodes placées, l'une au niveau de la couche supérieure et l'autre au niveau de la couche inférieure : un courant électrique est alors crée.

Schéma récapitulatif :

B) Le principe de fonctionnement d’un panneau solaire

La cellule individuelle, unité de base d'un système photovoltaïque, ne produit qu'une très faible puissance électrique, typiquement de 1 à 3 W avec une tension de moins d'un volt. Pour produire plus de puissance, les cellules sont assemblées pour former un module (ou panneau). Les connections en série de plusieurs cellules augmentent la tension pour un même courant, tandis que la mise en parallèle accroît le courant en conservant la tension.

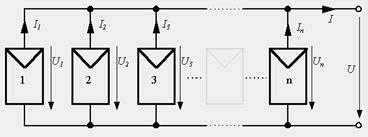

Association en parallèle :

U = U1 = U2 = U3 = Un I = I1 + I2 + I3 + ... + In

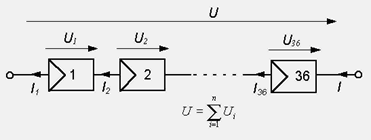

Association en série :

U = U1 + U2 + ... + Un I = I1 = I2 = In

La plupart des modules commercialisés sont composés de 36 cellules en silicium cristallin, connectées en série pour des applications en 12 V. Le courant de sortie, et donc la puissance, sera proportionnelle à la surface du module.

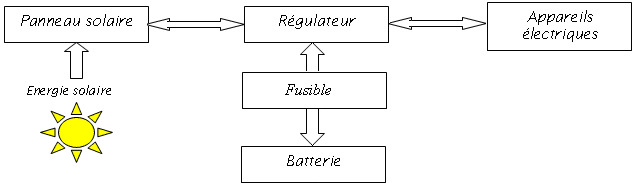

C) Le principe de fonctionnement d’un montage solaire

Un panneau solaire ne peut fonctionner seul, en effet la nuit ou lorsque le temps n’est pas propice à son bon fonctionnement, il ne produira pas ou très peu d’énergie.

C’est pourquoi il faut lui associer plusieurs éléments :

- Une batterie :

Elle permet le stockage de l’électricité solaire pour les systèmes isolés et sert de conditionneur de puissance. En effet, le courant des modules varie avec l’ensoleillement. La batterie accepte cette charge variable et restitue le courant dont la charge électrique a besoin avec une tension relativement stable. C’est la tension de la batterie qui fixera la tension du module. La batterie peut permettre également de restituer la nuit le courant accumulé durant la journée.

Cependant la batterie réduit l’efficacité du système photovoltaïque car son rendement énergétique est faible. Son prix est élevé et sa durée de vie peut atteindre 10 à 15 ans si elle est construite de manière adéquate et entretenue régulièrement.

Enfin, elle doit être adaptée à la consommation journalière et assurer une autonomie de plusieurs jours.

- Un régulateur :

La plupart des batteries doivent être protégées des surcharges et des décharges excessives qui peuvent les endommager. C’est le rôle du régulateur qui maintient la tension de sortie entre deux seuils et permet ainsi une plus longue durée de vie du système photovoltaïque. Le régulateur est caractérisé par un courant maximum de charge (panneaux solaires), un courant maximum de décharge (équipements consommateurs) et par la tension nominale. Son fonctionnement est le suivant :

- Si la batterie est chargée au maximum (13,8 V pour une tension nominale de 12 V), le régulateur met les modules hors circuit afin de ne pas altérer la batterie. Lorsque la tension retombe en dessous du seuil, le panneau solaire se mettra automatiquement à recharger la batterie.

- Si la batterie se décharge trop profondément, le régulateur interrompt la consommation à 11,4 V pour éviter une sulfatation des plaques en dessous de 11,0 V. La consommation sera réenclenchée lorsque la recharge de la batterie atteint environ 12,6 V, pour ne pas démarrer avec une batterie trop peu chargée.

- Un onduleur :

Le courant délivré par le module photovoltaïque étant continu et l’utilisation des appareils électriques nécessitant un courant alternatif, il faut transformer le courant continu en courant alternatif, c’est le rôle de l’onduleur. En effet l’onduleur est un dispositif électronique permettant de convertir le courant continu (et la tension) en courant alternatif avec la fréquence souhaitée. Suivant la qualité et le prix des onduleurs, le signal généré est une onde carrée, trapézoïdale ou sinusoïdale.

Il est important de connaître les rendements de l’onduleur à différents niveaux de consommation (100%, 50%, 10%, …), et les pertes à vide d’un onduleur. Un bon onduleur aura un rendement élevé (supérieur à 90%) pour une large plage de puissance (de 10 à 100% de la puissance maximum), car il est rare que l’ensemble des appareils soit utilisé simultanément.

- Un fusible :

En cas de court circuit, une batterie est très dangereuse car l’intensité qu’elle délivre devient vite très importante, elle s’échauffe donc et peut donc s’enflammer et enflammer les matériaux inflammables des alentours, provoquant couramment des incendies.

C’est pourquoi il est nécessaire de mettre à ces bornes un fusible, celui-ci, en cas de surintensité, va chauffer puis fondre, ouvrant ainsi le circuit.

Schéma récapitulatif d’un montage solaire :

2) Rendements

A) Dispersion de l’énergie

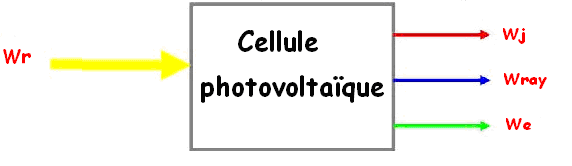

-L'énergie reçue est l'énergie Wr émise par les rayonnements du soleil (les photons).

- L'énergie produite est l'énergie électrique We.

- Les rayons qui frappent la cellule photovoltaïque ne sont pas tous absorbés : il y a des pertes par réflexion sur la surface de la cellule. L'énergie Wray est l'énergie issue des pertes par rayonnement.

- L'énergie Wj perdue par effet Joule est due à l'échauffement de la cellule sous l'influence du rayonnement qu'elle reçoit.

Le rendement dépend donc de :

-L'intensité de l'ensoleillement et des conditions météorologiques.

-L'angle d'exposition au soleil : Une orientation plein sud perpendiculaire au soleil de midi est l'orientation idéale. A l'équateur, on a donc des panneaux horizontaux et dans nos pays tempérés, il est conseillé de les incliner avec un angle de 40 à 60° par rapport au sol.

Le rendement n caractéristique d'une photopile est donc le rapport de l'énergie électrique fournie sur l'énergie des rayons du soleil reçue : n = We/Wr.

En moyenne il n'excède pas 15%.

B) les matériaux de construction

Mais le rendement de la cellule dépend aussi de sa qualité, et des matériaux avec lesquels elle a était construite.

Il y a ainsi trois matériaux principaux utilisés dans la construction des photopiles :

Silicium polycristallin :

Ces cellules, grâce à leur potentiel de gain de productivité, se sont aujourd'hui imposées : elles représentent 49 % de l'ensemble de la production mondiale en 2000. L'avantage de ces cellules par rapport au silicium monocristallin est qu'elles produisent peu de déchets de coupe et qu'elles nécessitent 2 à 3 fois moins d'énergie pour leur fabrication. Rendement de 13 % et jusqu’à 20 % en laboratoire.

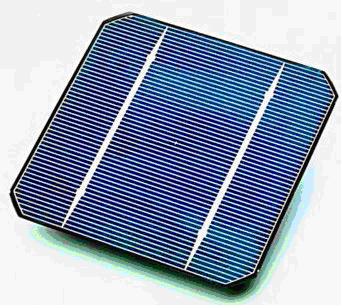

Silicium monocristallin :

Première génération de photopiles. Son procédé de fabrication est long et exigeant en énergie; plus onéreux, il est cependant plus efficace que le silicium polycristallin. Un taux de rendement excellent de 15 % et jusqu’à 24 % en laboratoire.

Silicium amorphe :

Les coûts de fabrication sont sensiblement meilleur marché que ceux du silicium cristallin. Les cellules amorphes sont utilisées partout où une alternative économique est recherchée, ou, quand très peu d'électricité est nécessaire (par exemple, alimentation des montres, calculatrices, luminaires de secours). Elles sont également souvent utilisées là où un fort échauffement des modules est à prévoir. Cependant, le rendement est de plus de 2 fois inférieur à celui du silicium cristallin et nécessite donc plus de surface pour la même puissance installée. Les cellules en silicium amorphe sont actuellement de moins en moins utilisées : 9,5 % de la production mondiale en 2000, alors qu'elles représentaient 12 % en 1999. Rendement de seulement 6 % par module et de 14 % en laboratoire.

Cellule monocristallin, polycristallin et amorphe

3) Bilan

A) l’énergie photovoltaïque

Avantages :

-Energie gratuite.

-Peu d'entretien de l'installation.

-Possibilité de revendre l'électricité produite.

-Le générateur équipant une habitation peut être financé en partie par des fonds publics.

-Energie disponible toujours et partout.

-Energie rentable pour les sites isolés.

-Autonomie possible avec des batteries.

-Grande longévité des modules photovoltaïques (30 ans).

-Energie propre et silencieuse.

Inconvénients :

- Faible rendement (environ 15%)

-Installation à prévoir au plus près de la maison.

-Energie disponible surtout l'été et devant être complétée.

-Limites de charge et de décharge pour des batteries : de 30% à 80% pour une durée de vie de 7 à 10 ans.

-Recyclage des batteries

-Intégration des panneaux solaires dans le paysage.

En Europe et en France

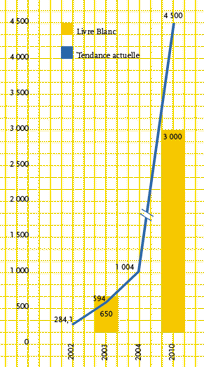

l'Allemagne est le premier producteur européen d'énergie photovoltaïque. En effet déjà en 2004 La production totale de l'Allemagne était de 794 MW, contre 1 140 MW pour le Japon, 365 MW pour les Etats-Unis et seulement 20.1 MW pour la France (au cinquième rang européen, avec une croissance de 5.8 MW en 2004). L'Allemagne produisait ainsi les 3/4 de l'électricité solaire européenne (d'un total de 1 004 MW pour l'Europe des 25) et représentait pas moins de 90% de la croissance européenne dans le domaine.

Sa reussite, l'Allemagne l'a eut ,en garantissant un prix d'achat élevé aux producteurs, qui se chiffre à 0,58 € le kWh contre 0,15 € en France. En effet, la réussite allemande s'explique par la revalorisation du tarif d’achat adoptée dans la nouvelle loi sur les énergies renouvelables applicable depuis le 1er août 2004, augmentation destinée à compenser la fin du programme “100 000 toits solaires” qui consistait en l’octroi de prêts à taux réduits. (58 centimes d'euro en moyenne par kWh contre 50 centimes auparavant). Mais la France va commencer a rattraper son retard grâce au decret du 10 juillet 2006. En effet le prix de rachat de l'énergie photovoltaïque a été revaloriser :

Métropole : 30 c€/kWh, + prime d'intégration au bâti de 25 c€/kWh.

Corse, DOM, Mayotte : 40 c€/kWh, + prime d'intégration au bâti de 15 c€/kWh.

à la place de 0.15c€/kWh jusque ici

Enfin, voici les objectifs et les prévisions en matière d'énergie photovoltaïque dans l'Union Europèenne

Sachant pleinement satisfaire les besoins d’électrification rurale décentralisée, le photovoltaïque poursuit son essor en investissant de plus en plus le domaine des applications reliées au réseau électrique au sein des pays de l’Union européenne. De plus, l’intérêt croissant des grands groupes pétroliers pour cette filière participe à la dynamique de ce secteur. Cependant, beaucoup d’efforts restent encore à fournir pour atteindre le seuil des 3 000 MW de puissance installée fin 2010.

Conclusion

Comme nous avons donc pu le voir tout au long de cette partie, l'énergie photovoltaïque est une énergie qui contribue au ralentissement du rechauffement climatique puisqu'elle ne rejette aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elle pourrait donc aisement remplacée au fur et à mesure une partie des énergies telles que les usines de charbon ou le pétrole et toutes ces utilisations qui jusque là rejetaient de tels gaz dans notre atmosphères.

Bien sur, l'énergie photovoltaïque ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il est necessaire de developper en paralelle d'autres énergie telles que l'énergie du vent.